「地域に生き、世界に伸びる」という熊本県立大学のスローガンをより一層推し進めるために、2026年度から文学部英語英米文学科は、グローバル・スタディーズ学科として新たにスタートします。

新学科では、入学後の1年次から高度な英語運用能力を高めるためのカリキュラムが組まれます。同時に、英語力により磨きをかけて実践する場として国際交流の機会や海外インターンシップなどを活用し、Global Competence(グローバル社会において、多様な価値観や文化の中で他者と協働し、より良い社会の実現に貢献する力)を身に付けた人材を育成します。

県立大から世界へ、新たな学びの一歩がスタート。活躍の舞台が、地域から地球規模にまで広がります。

達成感あったオンライン留学 意見発表のコツをつかめた

夏季休暇中に実施されているフィリピンのオンライン留学。2026年度からグローバル・スタディーズ学科では1年時の必修科目となります。

英語英米文学科3年の中屋敷寧々花さんは2024年夏、このプログラムを受講し、「すごい充実感、達成感がありました」と振り返ります。

長期休暇は自分を変えるチャンス

大分県出身の中屋敷さんは、「将来は通訳の仕事に就きたい」と話します。中学生のころからバスケットを楽しんでいる中屋敷さん。男子バスケットのワールド大会で、外国人のヘッドコーチと選手の間に入って通訳をしている女性の姿を見て、「カッコイイ」と思ったからだそうです。

在学中に交換留学制度に応募して海外留学するのが目標でしたが、なかなか実現しませんでした。「長期休暇に入ると英語に触れる機会が減り、1、2年生の夏休み明けは、ゼロからのスタートに戻ってしまいました」と後悔。3年生の夏季休暇は「自分をしっかり変えたい」と決意し、県立大学が協定を結んでいるフィリピン・デラサール大学が提供するオンライン留学に参加しました。

3週間の講義は全て英語で、1日4時間。「充実感、達成感がありました。この留学制度がなかったら、休暇中に1日4時間も勉強はしなかったと思います」

TOEFL®のスコアも大幅アップ

午前中の「ビジネス英会話」では、社会人として英語で商品のPRをしたり、就職面接に臨んで自己PRしたりする実践的な内容。「プレゼンテーションでは、理論立てて説得力を持たせる必要がありました。それに加えて、サプライズ要素もないと、相手の心をつかめません」と中屋敷さん。実際のビジネス現場で鍛えられて得たような自信が感じられます。

午後は「リーディング・コンプリヘンション(読解力)」。外国の本の一節を読んで、自分が理解したことや考えをみんなで共有して思考力を深めるという授業でした。「意見を発表するためには、主張・根拠・結論をきちんと組み立てることが大事だと学びました」と中屋敷さん。この留学体験の後、TOEFL®のスコアが24点もアップしたそうです。

「オンライン留学の定員は25人だったのに、参加したのは私たち数人。費用は安いし、後援会の補助もあるので、参加しないのはもったいない」と中屋敷さん。「県立大学は教材が豊富で先生方によるサポートが手厚いので、見逃さないでしっかり利用してほしい」とアドバイスします。

コンフォートゾーンを抜け出し、ウガンダでの海外研修に挑戦

2026年度にスタートするグローバル・スタディーズ学科では、「活躍の舞台を、地域から世界へ!」のスローガンを掲げています。国際交流や海外研修・留学、海外インターンシップなどの実践の場が用意されています。

英語英米文学科3年の谷岡奈央さんは、人前で話すのは苦手だったそうですが、「周りに挑戦している友達が多くて、私も一皮むけるチャンス」と、英語でのプレゼンコンテストに出場しました。次のステップとして選んだのが、東アフリカのウガンダでの海外研修。2023年3月から9か月間、あしなが育英会の海外留学研修制度に応募しました。

人と比べるのではなく、自分の目標を持つ

ウガンダを選んだ理由は、比較的治安がいいこと、あしなが育英会のNGO組織があり、教育支援の活動ができること。谷岡さんは首都カンパラ近郊のベッドタウンで、現地の子どもたちへの公文式学習指導に携わりました。

「子どもたちの家に行くと、電気や水道がないのは当たり前。私は『貧困と教育』の問題に関心があったので、それを常に頭に置きながら活動しました」。子どもたちは負けず嫌いで、友達ともめることも。「人と比べて落ち込む子もいて、一人ひとりに向き合って声を掛けることが大事だと感じました」と谷岡さん。子どもたちには、過去の自分と比べて「過去の自分を越える」ための努力、自分の目標を立てて「何をすればいいのか」を考えることを話しかけたそうです。

初めての海外体験先にアフリカを選んだ谷岡さん。「現地に着いた時の熱風に感動しました。楽しかった」と振り返ります。「自信がついたし、前向きになった。活き活きしている、顔つきが変わったと友達から言われます。自分の頭で考え、動いたから得られたもの」と笑顔がこぼれます。

やりたい事は口に出す「有言実行」

海外への挑戦へと谷岡さんの背中を押したのは、もやいすとグローバル育成プログラムでの講演。「コンフォートゾーンを抜け出す」という講師の言葉に、「快適な環境から飛び出すことで、私も成長できる」と、1年間休学して留学研修する決意を固めたそうです。

「自分のやりたい事は、口に出した方がいい。話した人が応援してくれたり、応援する人を集めてくれたりするから。もう一つは、言霊(ことだま)というか、言葉にすることで自己理解が深まるし、言ったことに責任も出てくるので、必ず実現できる気がします」。谷岡さんの「有言実行」が楽しみです。

多様性の中で協働し、貢献できる人材に

文学部英語英米文学科

原 紘子 教授

2026年度からスタートするグローバル・スタディーズ学科。講義内容がどう変わるのか、何を目指しているのかなどを、アメリカとカナダで長年学び、異文化コミュニケーションなどの科目を担当している原紘子・英語英米文学科教授に聞いた。

英語での講義が約7割に

-なぜ今、グローバル・スタディーズ学科にするのですか?

グローバル化が加速し、日本に来る外国人労働者も増えてきました。さまざまな文化、バックグラウンドを持つ人々と一緒に働いていくためには、高い英語運用能力と、Global Competence(グローバル・コンピテンス)の二つを身に付けていかなくてはなりません。

-具体的にどんな講義内容に変わるのですか?

英語で行う専門科目の授業が、現在の約5割から約7割に増えます。

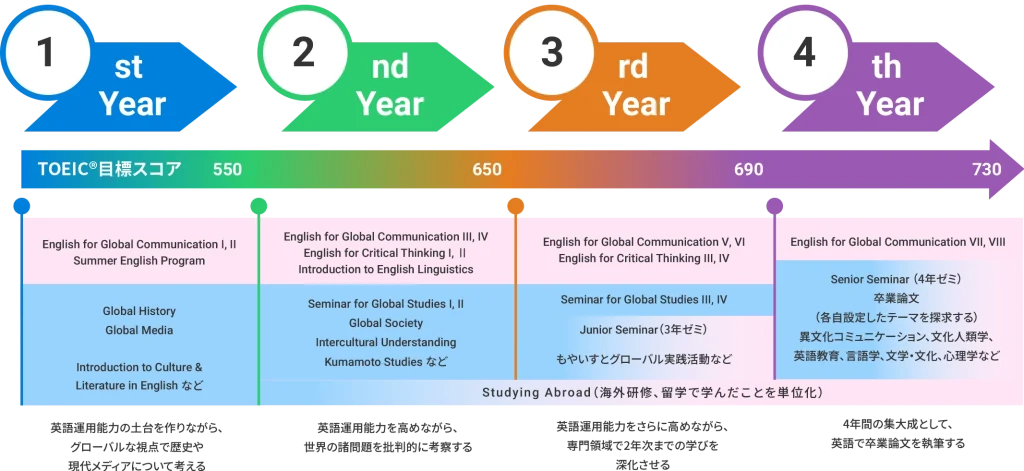

高い英語運用能力を育成するために「English for Global Communication」という新しい科目を提供し、英語で様々な活動を行うための基礎作りもします。就職活動やビジネス現場で重視されるTOEIC®を1年次から受けてもらい、目標スコアを設定します。アプリを使ったeラーニングも活用していきます。

オンライン留学が必修

-「グローバル・コンピテンス」という言葉を初めて聞く人も多いかと思います。

グローバル社会で、多様な価値観や文化の中で他者と協働し、より良い社会の実現に貢献する力のことです。

県立大学では、もやいすと活動が入学時から全学生に必須で、地域か防災をテーマに学びと実践が行われます。これに加えて、1年次はオンライン留学が必修になります。夏期休暇中、フィリピンの大学の授業でみっちり英語を勉強し、異文化体験してもらいます。

2年次からは「もやいすとグローバル育成プログラム」で、シンガポールやオーストラリアなどでの海外インターンシップがあり、実践力を養います。学内でも留学生らとの交流や国際協力などを通じて、協働する力を磨きます。

高度な英語運用能力を

-文学部の学科ですので、英米文学のイメージが強いのですが。

もちろん文学や英語学の勉強もできます。ただ、高校を訪問してヒアリングすると、今の高校生のニーズに応えるには、将来役立つ知識や能力、高度な英語運用能力とグローバル・コンピテンスを柱とする必要があると思います。

県立大学に赴任して7年目ですが、真面目な学生が多く、留学生と英語でディスカッションを楽しんでいます。これからも、いろんな国の人たちと関われるようにしていかなければなりません。卒業後は東京や海外で働く人、地元で活躍する人もいるでしょう。学生たちがいろんな選択肢から選べるようにしていきたいと思います。